这本《寄父家书》,收录了1955年至1991年我寄给父亲的信件,时间跨度三十七年。是我父亲收集整合的。开头的一封,写于1955年7月28日,之前肯定写过,只是丢失了,我也没印象了;结尾的一封,写于1991年12月6日,之后肯定接着写到他去世那年,只是从1992年起,年已80的他,已没有精力一封封地整理信件了!

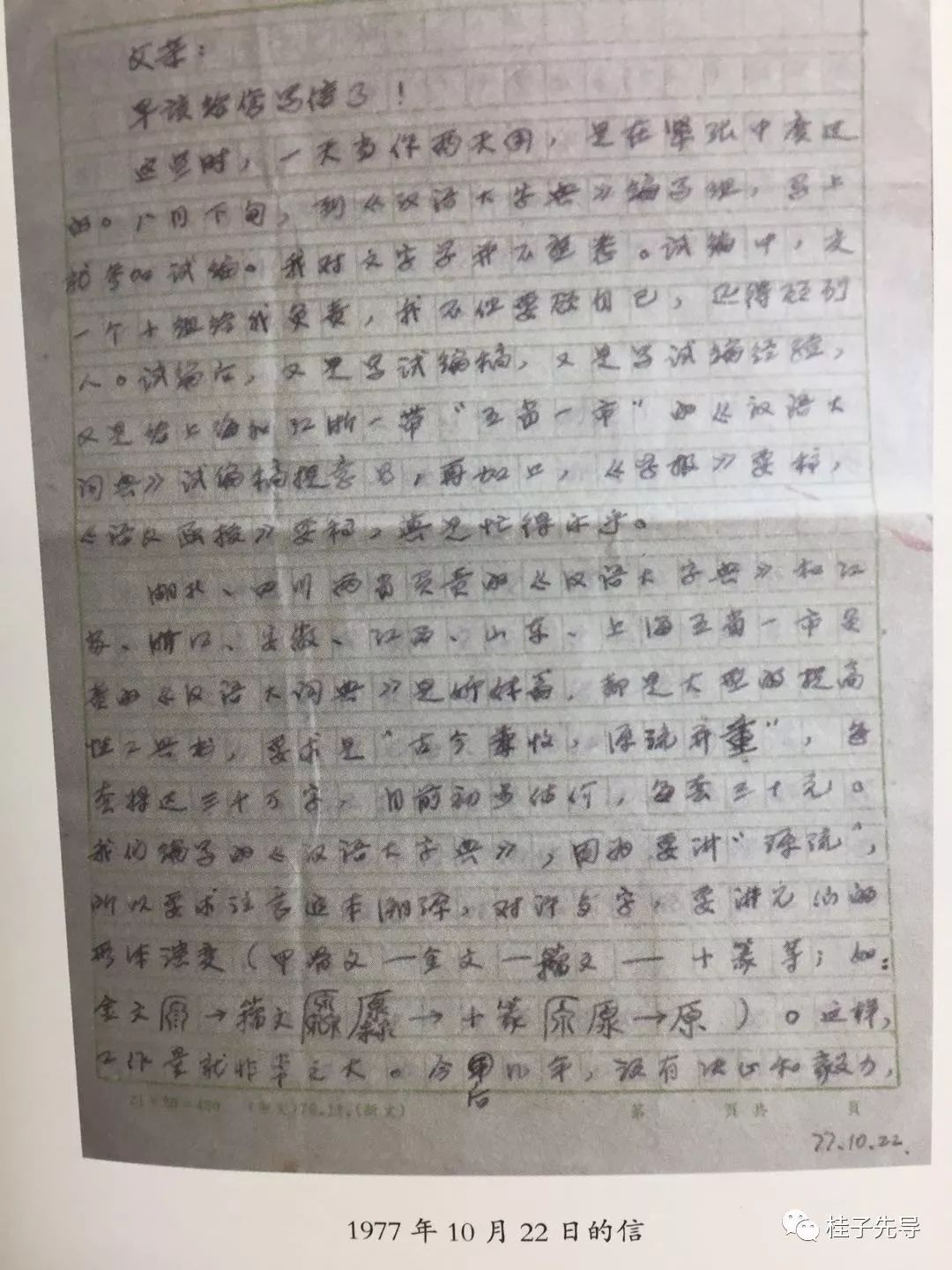

1997年,85岁的父亲把我给他的信件打包成捆,邮寄到华中师大。收到时,因为太厚,我事情又多,没时间看,所以一直没有打开。10多年之后,在2014年1月,时任《华中师范大学学报》(人文社会科学版)主编的王泽龙教授打来电话,说他们华中师大中文系77级的同学们合写一本《我的1977》,要我也写点什么,收入这本书。我没有日记。少年时代写过两三年,但从青年中年时代起不写了。这是因为,在过去的若干岁月里,日记往往招惹麻烦,很容易被“创造性”地利用,使之成为某种需要的证据。怎么办?要写回忆文字,光凭脑子之所记,无法写得准确。正在感到为难,忽然想起父亲邮寄过来的那捆信也许有用。果不其然,我从中查找到了有关记载,写成了散文《1977漫忆》,收入了王泽龙、汪国胜主编《我的1977》一书(华中师范大学出版社2015年11月 )。

我是2014年1月5日上午8点半打开这捆信件的。第一个反应,是大吃一惊。包裹里一叠一叠的信,分别装订,分别写了摘要,最上面放着父亲1997年10月3日写的一些话。全录如下。

义儿:

漱谷病现如何?(福义按注:漱谷指我的妻子谭漱谷)

9月份钱已收。

仁哥事已落实,但未知第一个月薪收到否,收多少。(福义按注:仁哥指我的哥哥邢福仁)

这里是你给我的信(1955年至1991年),编号是1-16号,是当时一份份钉上,为了放置时的方便,顺手写上摘要,没有什么意义的。

我很好,耳聋得快,尤其是左耳,但右耳还能听广播,电视还能视,其他部分还好。家中一切如常,请勿念。

祝健康进步!

又,漱谷理解能力怎样?比如你对她说我写信来问她的病情,她能理解么?

父亲1997.10. 3

翻看这捆纸质很差、字迹模糊的信,我无限感慨,觉得也许可以留给子孙们、学生们、学生的学生们看看,于是决定梳理成为一本小书。作为背景材料,我先说说几点情况。

第一,这本小书,主要收入我给父亲的信。也穿插进了我的妻子谭漱谷、我的儿子邢孔亮和女儿邢孔昭写给他的几封,并且穿插进了我请父亲代转的、写给叔父与哥哥等人的几封。凡是父亲写给我的信,一律未收。一来,是因为搬过几次家,他的信丢失得所剩甚少,剩下的又残缺不全,将其收入,反而不相照应;二来,是因为几十年来,我几乎天天都在极为紧张地“赶路”,追求专业钻研上的进展,没有余力整理信件并将其敲打到电脑上面。总之一句话,如果说我这一生有这样那样的压力,那么,“赶路”便是主流压力。我给父亲的信,主要述说的便是在这一主流压力下我之所思所写所为。

第二,我1935年5月30日(实指阴历,阳历应为当年的6月30日),出生于海南岛南部偏西的黄流乡,乳名金耀。三四岁就在祖父的引导下阅读旧小说。尽管海南南部总体上相对落后,但较为繁荣的黄流不乏读书人。日军1939年占领黄流,不久后设立小学。祖父不让我上日本人的学,要我在家自己看书,并且到处借书来读。1945年,由于我总是害病,祖父病重自知将要离世之时,特别留下遗嘱:“不要让阿耀再看书。”直到父亲回来,才给我开禁。1952年,我17岁,以崖县初级中学毕业的学历,考取设立在海口的广东琼台师范学校2年制专师班(当时海南属广东省),10月初到琼师报到。其时,交通不便,从黄流到海口十分艰难。我到琼师之后,因无路费,没有回过黄流。1954年秋季,我琼师毕业。本以为会分配当小学教师,不想学校给了我考师范大学的机会。我犹豫了。母亲去世,父亲被捕,没有经济来源,再读大学能支撑得下去吗?矛盾的结果,决定报考为时最短的班级。于是,报考华中师院中文系2年制专修科,录取了。1954年9月,从海口到武汉,进入华中师院。我从小就懂得“少壮不努力,老大徒伤悲”的道理,懂得“立志”之重要。很自然地,到琼台师范读图音体专师班时,“立志”要成为画家;到华中师院中文系读中文专修科时,“立志”要成为作家。直到留校担任现代汉语专业助教,确定了自己将终生跟这一专业打交道,便“立志”成为汉语语法学家。我的妻子谭漱谷,比我大三岁,湖南一师毕业,是我读中文专修科时的同学。她业务基础比我好,为人温柔真诚。我把她当姐姐,什么话都跟她掏心掏肺地说。跟她在一起,我感到温暖,感到安全。我们于1957年结婚。50多年,我们没有吵过架。1997年,妻子中风瘫痪,卧床16年,于2012年离世,享年80岁。我们有一儿一女。儿子孔亮在美国,女儿孔昭在上海,都各有自己的事业。

第三,父亲邢诒河,1912年出生,2001年去世,享年90岁。1936年,24岁的他,在我哥三岁、我一岁的时候,离开黄流去广州,考进黄埔军校,成为第十四期学员。不久,抗日战争爆发,断了音信。1945年,家里接到他的一封信,知道他在南京汤恩伯的部下当少校参谋(后提升中校)。收到他1945年第一封信的时候,日夜盼信的祖父邢谷超去世才十多天!1948年,父亲回了黄流,跟家人相聚。我的母亲周炳爱,1912年生;跟父亲见面不久,于1949年因难产去世,年仅37岁。同年,父亲应聘进入设立在黄流的崖县初级中学当教师(当时黄流属崖县,后来才划归乐东县),后担任教导主任。同年,他续弦,继母为骆日江,1919生(2005年去世)。这是一个极好的人,我叫她“阿娘”。1950年,她生了我同父异母的弟弟邢述礼。1951年.镇反运动期间,父亲被逮捕。判刑10年,送到黑龙江的黑河去劳改。主要搞测量制图之类的事情。1961年,刑满释放,留场服务,搞同样的事。1971年春季,年到花甲的他,返回家乡黄流。他乘火车南下,经过武昌时,停留一天,住到车站旁边的旅店里。不巧,我到湖北省英山县搞开门办学去了。我妻子在武汉市九中教书,带了儿女到旅店去看了他。他回黄流之后,表现不错。1979年初,被摘掉了“反革命”的帽子。后来,黄流镇成立了海南诗社黄流分社,他当选社长兼社刊《流韵》报主编。县里开政协会议,他还作为特邀代表参加。这本小书中我给他的信件,应该分为两个时段,以1971年春季为分界线。前一时段,信是寄往黑河的;后一时段,信是寄往黄流的。由于我事情多而杂,后一时段我往家乡写信,一般都寄给父亲,请他把我的情况转告三叔父、大哥等亲人。

第四,我家乡的亲人,在我父亲回乡之后,主要可分三支。①一支是父亲、阿娘和弟弟述礼。述礼生于1950年,其妻陈月桂,生于1953年。他们有子女4个:孔英,孔雄,孔光,孔潇(女)。②一支是哥哥邢福仁,生于1933年,去世于2013年,享年80岁;大嫂蔡小姑,生于1933年,去世于1983年,享年50岁。他们有子女5个:孔峰 ,孔凤(女),孔勇,孔辉,孔鸾(女)。孔峰已有了儿子曾刚,并且有了孙子维维。③一支是叔父邢诒江,生于1918年,去世于2002年;三叔母陈引舅,生于1929年,去世于2005年。他们有子女6个:月桂(女),关桃(女),四珠(女),述评,铁完(女),五珠(女)。述评在广东省读过美专,任教于海口实验中学,现已成为相当活跃的画家。述评的妻子为洪云,儿子孔根在西安读过美专,也有可能走绘画的路。让我长期遗憾的是,在我当助教以后的相当多年头中,家乡亲人都有经济困难,需要我的帮助。但是,我的收入有限。60年代中后期,稿费完全没有了,每月25日前后,都要向高庆赐老师借15元钱,下月一拿到工资便立即还他。在给父亲的信中,我没提借钱这件事。但我总是写出我的收入情况,以及给家乡哪个亲人寄了多少钱。这是为了表明,我在尽力,但距亲人的盼望很远,实在惭愧!

第五,关于“赶路”,这里要特别点明,从我的信上看,父亲和所有亲人大概都会以为,我是领导信任,得到重用,顺风顺水,一马平川。其实,这只是情况的一个方面。另一个方面,我受到了巨大的舆论压力。在我当助教的20余年时间中,教师里头,“政治挂帅”有突出表现者,被赞为“红专”;专心于读书写作者,被判为“白专”。1957年反右之后,我被认定为“白专”典型,成了异类,不管做了多少事,讲了多少课,学生如何反映,学界有何评价,都得按规定时间接受批判。批判会上,教研室全体成员人人发言,轮流训教。有的人,言辞特别厉害。有一次,其中一位声色俱厉地说:“都像你这样,国家要变色,党要变修。你要成反革命,你要坐牢!”每到开批判会的日子,我便心惊胆战,特别紧张。这“白专”帽子,直到1978年由助教破格提升副教授之后,才摘了下来。在那20余年里,写文章,不敢坐在外人容易看到的地方;我觉得自己属于下等货色,有很大的自卑感,出门散步,远远看到熟人,便绕道行走。在家书中,我绝口不提这方面的压力。因为,我害怕万一不慎被人看到,又加上一条:“对现实不满”! 我在这里点明这一点,是想让读者也知道,“赶路”五味俱全,不仅仅是个甜字。

第六,讲讲我的老师高庆赐教授(1910-1978)。高先生是河北省遵化县人,师从罗常培先生,学问渊博,古今贯通,讲课特别具有吸引力。1955年,他给我们班级讲了将近一年的现代汉语语法,对我来说是接受了启蒙。1956年9月,我留校当助教,领导指定他做我和几个青年教师的指导教师,但没有机会接触,因为他当时是学校副教务长,事情很多,特别是,他在1967年的反右斗争中成了“右派”,被劳动改造去了。跟他接触较多,面对面地谈话,应从60年代中期算起。1972年,我和他合写了《现代汉语语法知识》一书,由湖北人民出版社出版,署名“华中师范学院中文系现代汉语教研组编”;此书1976年由加贺美加富翻译成日文在东京出版。再后来,由于我和他都住在华中村,来往就多了起来。“文革”期间,我经济状况不佳,常常跟他借钱。1976年,我写成了论文《论定名结构充当分句》,他大加赞赏。他说:“福义啊,看了你的文章,我觉得我都不会写文章了!”我知道,先生这是在鼓励我,但是,同时也反映了一个令人感慨的事实,这就是,若不是40多岁就开始了坎坷的人生,他会怎么样呢?1978年,他到北京治病,在病房里还时时念叨,答应给湖北人民出版社写作的《古代汉语知识六讲》还有二讲未写。病重之时,提出遗愿,希望让我代为续完。中文系总支杨书记,带着我赶到北京,先生说话已经十分困难了。这本书于1979年7月出版,末尾出版社有个“出版后记”:“《古代汉语知识六讲》是高庆赐教授的遗著。其中‘第五讲虚词用法’、‘第六讲特殊结构’,高先生因病重委托邢福义副教授协助整理。”我感到荣幸。做学生的时候,我没有机会听到古代汉语课(本科班才有这门课)。我把高先生的手写讲稿认真读了一遍,摘录出了、整理成了第五、第六讲。我后来提出“普方古”三角研究,并且写点靠近国学的文章,跟整理过高先生的讲稿不无关系。

这本《寄父家书》,主要记录一个学子从青年到中年的步履留痕。中华水土,养育了中华文化、中华科技、中华风骨。当今的中国人,重视外国理论的引进,但也懂得,再好的理论,都必须适应中华水土,才能在中国开花结果。中国人有充分的冲劲和自信。“山,快马加鞭未下鞍。” 毛泽东的诗句,果敢刚毅,气势磅礴,代表中国人的心声!

地址:湖北省武汉市武昌区紫阳东路45号

地址:湖北省武汉市武昌区紫阳东路45号 联系电话:027-87839901 027-87324788

联系电话:027-87839901 027-87324788 传真:027-87250783 邮编:430070

传真:027-87250783 邮编:430070