美国学者孔飞力(Philip A.Kuhn)对太平天国的乡村政治有一段经典描述:

太平军的控制很少能越过行政城市的城墙。在许多这样的地区,太平军已经成功地把清代的地方行政长官赶出有城墙的城市,但却不能摧毁农村名流的地方团练集团,它们在官方的庇护下继续在乡村进行斗争……它们说明太平军实际上困守在城市中,而正统名流则控制着农村。1

孔飞力认为,在战争胶着状态下,太平军的力量因被清军和团练打压而困守在城市,在农村社会的统治力量薄弱。罗尔纲、茅家琦等的通史著作,以及钟文典主编的各类专题史,大体上均认为太平天国在农村社会的统治成效薄弱。国内外学者的立论虽有差距,但太平天国在乡村地区统治薄弱,几乎成为学界关于太平天国乡村社会治理问题的共识。

过去学界对太平天国的乡村政治有一定探讨,但大多拘泥于意识形态的束缚,将太平天国农村政治的失败归结于太平天国后期地方权力结构的变动2;或是局限于乡官阶级属性和土地、赋税制度的关系3;或是宏观讨论乡官的阶级成分与太平天国政权性质的变化4;美国学者白凯(Kathryn Bernhardt)也认为乡官群体的阶级性质与太平军的土地政策有着密切关系,但同时指出此类连续性更多地是出于太平军的权宜之计而非意识形态,这一论断为本文着手乡官的群体研究提供了有益启示。5很明显,过去学界集中于“制度”层面的研究,对乡官群体的关注也不够充分,本文重点关注社会“治理”层面,以统计的231位乡官为中心,进行系统的量化分析,试图阐释太平天国在乡村社会控制落败的复杂因素。

一、两极化的乡村政治实践

金田起义后,太平军和清军在多数地区处于拉锯战,直到1860年代,太平天国才先后开辟了苏南和浙江两片相对稳定的控制区。因太平天国农村政治的广泛实践开始于1860年,乡官制度在基层社会的普遍设立也是在1860年后,故本文论述的主要时段和所统计的对象亦框定于1860年代。

太平天国的地方政府分为地方军政当局(“太平军当局”)和乡官基层政府(“乡官局”)。由于后期滥施恩赏,各郡县坐镇、佐将多为具有高级爵位的军事贵族,甚至一个乡镇的守将即为王爵,如湖州南浔镇守将为庆王秦日庆6,吴江平望镇守将为仅次于王爵的义爵——英天义万国安。7军政府凌驾于守土官之上,取代原总制、监军总理地方民政事务的权力,迫使郡县行政组织在太平天国政治权力系统中被边缘化为乡官基层组织,明显的表现是后期总制、监军不再驻城办公,而是在城外或市镇另辟官局,如杭州朱春的监军衙门设在艮山门外8,无锡监军华二设局堰桥镇,金匮监军黄顺元设局东亭镇。9

乡村政治的实践成效主要表现为两极:一类情形是乡官行政致力于地方社会稳定。如同治元年(天历壬戌十二年,1862年)二月,乾天义李恺运奉命代济天安黄和锦守无锡,黄闭城不纳,李众鸣锣开枪,黄众派队出城,双方几起内讧,此时幸有“锡监军华二、金监军黄顺元各带局勇至城,彼此缓颊,得无害。并求李逆拨众暗防黄逆动身掳掠,一面招乡民数百人,执香至东门,送黄逆之行。而黄逆禁众掳掠,仅烧伪串而走,两监军当允李逆造还,遂寝其事”10,一场干戈得以化解。无锡有无赖冷阿听,“适黄塘不靖,遂黑衣窄袖持刀装野长毛状,入邻女家奸污”,被邻家女告至监军华二处,华二立即拘捕并处死冷阿听,大快民心。11苏州太平军一次途经湖州乌镇,军帅董沧洲“虑兵□扰害”,请示献天豫何培章、髳天侯魏永和,他自己与魏亲自“执旗立于北栅太师桥”,何培章“立于西栅通济桥”,“大□扬□促令飞骑而过,无一上岸者,此董之力也。”12董因立政严明,“主长毛局事,贼甚信任,凡地方小船、地棍鏖诈及盗贼劫掠诸事,只须董一言,无不立决枭示,四境肃然”,太平军尊称其为“董老班”。13吴县军帅许玉庭“初意尚为保护民生起见,民无怨詈”,“贼至香山,所过已贡地方,仍行掳掠。许玉庭以贼藩令旗出,喝退之”。14正是有的乡官力行维护地方稳定的政治职责,才使部分太平天国辖区呈现“设乡官理民务,贼兵有不法者,乡官得而治之,地方粗安”的良性政局。13

但太平天国占领区更多的情形是另一种极端:乡官政治激化了社会矛盾,造成社会失控,激发民变。15民变抗争框式的通例是“拆毁官局,殴杀乡官”。造成民变的直接原因如从乡官身上分析,基本可概括为“苛粮”“苛费”“苛政”,即浮收粮米、苛敛捐费、为政暴虐。反对乡官苛粮的典型案例如咸丰十一年(天历辛酉十一年,1861年)春,浙江嘉善乡民因监军顾午花“贪酷旧规,以零尖插替浮收”,“裂其尸为四五块”。13反对乡官苛费的典型案例如咸丰十年(天历庚申十年,1860年)十二月,安徽贵池龙舒河等处百姓痛恨旅帅吴彩屏“作威苛费,执而投诸深洞之中”16;又如咸丰十一年四月,吴江莘塔陈思村有乡官陆岳亭“勒派红粉(火药),众人持械斩死”。17反对乡官苛政的典型案例如同治元年十二月十五日夜,苏州吴县师帅许一亭因“傲慢虐民,民皆恶之”,被不明男子十余人剖腹挖心而死,时人评之“暴慢致死”。14有相当数量的乡官中饱私囊,借以肥家,基层官场贪墨成风,“各伪职既得贼势,衣锦食肉,横行乡曲,昔日之饥寒苦况,均不知矣”18,“伪乡官以钱为命,平日胁取民间,盈千累万,尽充囊橐,不知为后日计”。19

造成两类截然不同的农村政治形态,应从乡官群体和太平军当局两个方面分析原因。当时奉命采集“贼情”的张德坚认为太平天国占领下的乡村秩序如何,“此则视乡官为何如人耳”。20简又文对此观点有所补充,他认为“乡治之善恶之关键,完全视乎各郡邑守将之仁暴及乡官之好歹以为断”21,也就是说,能否实现良性政治运作,除乡官方面的因素外,还受坐镇、佐将意志及能力的影响。

二、乡村政治实践的失败

(一)乡官群体的身份背景

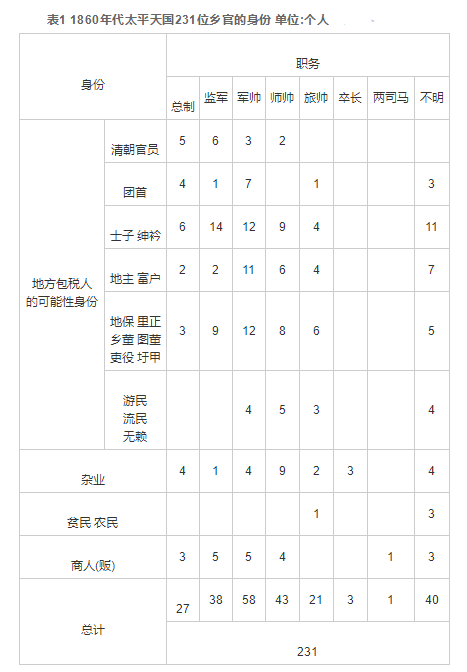

由于太平天国乡官数量大、地域分布广,无法进行完全统计;又因史料记载缺失或叙述笼统、模糊、不一,增加了精确量化分析的难度。本文统计的1860年代太平天国乡官231人,是文献中乡官身份和事迹记载较详者,以此为样本进行分析,同时结合史料对各地乡官身份的宏观综述,或可较准确地把握乡官的主要身份背景,以及各身份类别在乡官等级体系中的分布。

根据表1,太平天国中上层乡官的身份背景主要为拥有地方行政经验的社会旧势力,包括地方精英、旧政府县级以下公务人员。表中统计有此类人士137人,占所统计中上层乡官总数的73.26%。

注:本表不是严格的阶层区划,乡官身份也可能出现彼此交叠和身份转换的现象,仅据史料归纳相对集中的身份。部分地方人士虽未担任乡官名目,或拥有总制以上官衔,但由于其出于本土,又任职于本土,实际具有乡官的职责和性质,仍视作乡官;有的人可能在清朝拥有多重身份,以其主要的经常性角色认定;有的人在太平天国供职,后有升迁,以其始任职务为准;身份类型中的“杂业”如伙计、道士、木工、拳教师、阴阳先生、水手、挑夫、郎中、船工、家奴、胥僧、佣工、乡勇、栅夫等;“商人/商贩”如屠户、织席、米商、药商、酒商、业织机、丝商、绸缎商、业豆腐、渔商等;本表统计的乡官职务,旅帅及旅帅以上的中上级乡官187名,约占统计对象的81%。

史料对乡官身份的概述或详记大多是指稍有权柄或声名素著的中上层乡官,高级乡官习惯上倾向于由精英分子和熟识地方事务的旧势力出任;低级乡官的身份、事迹、能力及所承担的社会职责、产生的社会影响均不足以引起当时人的充分关注而成为笔录的重点对象。但乡官基数庞大是客观事实,不能以中上层乡官的主要身份背景判断整个乡官群体的成分。按照《天朝田亩制度》的规定,基层一军(行政单位)共乡官3156人,旅帅以上中高级乡官仅31人,百长、两司马和伍长组成的低级乡官共3125人。22如果按理论进行地方编制,考虑到各县人口多寡不一,“每一州县分三军五军不等”23,以三军计,一县乡官至少在万人上下。即便实际编制不能以理想户数整齐划一,乡官基数仍然可观,如绍兴“设乡官二百余处”24,常熟、昭文“两邑大小乡官,约共二千有零”25,海宁、海盐一带乡官局遍布。可见乡官群体人员庞大,特别是低级乡官职位众多,不可能像中高级乡官那样主要由地方精英和旧政府公务人员出任。传统社会具有一定读书写字能力的人是少数,而在市镇、农村,士子文人所占比例较城市为少。所以低级乡官主要由下层社会人士出任的论断当是客观事实。下层社会身份背景的乡官在乡官总体比例上占优势,显示了太平天国基层政府的相对开放性。

乡官身份的主要分布形态具有相对性。中上级乡官职位也非完全是下层社会身份人士的禁区。据统计,下层百姓获总制以上(相当于清知府以上)官衔的就有7例:常熟文军政司汪可斋(“书伙”),耕天福听殿刑部尚书汪心耕(药铺帮工),吴江军政司陶云亭、庄东甫、徐绩卿(小商人),无锡城天福樊玉田(“驾船为业”),奉化文军政司萧湘澐(船工);获监军(相当于清知县)官衔的下层百姓有6例:常熟监军汪胜明(“织席粗民”)、金匮监军黄顺元(猪贩)、无锡监军华二(米贩)、山阴监军马某(“家奴”)、奉化监军戴明学(小店主)、镇洋监军韩吉(“业豆腐”)。这是他们在清朝社会根本无法获取的政治身份。地方精英和原政府旧势力也有可能出任中低级乡官,如常熟某些地区乡官的身份格局是“军帅请当地有声价者充当,师帅以书役及土豪充当,旅帅卒长以地保正身伙计分当。惟两司马、伍长硬派地着中殷实者承值”。26地保可能充当卒长,家境殷实的有产者也可能任低级职位的两司马或伍长。在江西安福,“择邑之举人生监,皆以军、师、旅帅、司马各职污之”27,士人也会任卑微的两司马之职。像秀水县王聘夫“曾考童生”,是小知识分子,任右营副总理,兼管伪百长军务;沈健夫“邑庠生”,任右营副总理,兼管伪百长军务,均是低级乡官。28

像士子绅衿、地主富户、地保里正等经常在地方社会管理中扮演政府“包税人”的角色,作为政府联络民间的纽带。担任太平天国中上层乡官的主要是从旧社会结构中分化出来的这部分人。他们在旧政权坍塌,政无所归的时局下倒向新政权。太平天国因缺乏地方行政经验,只好与原地方社会势力维系合作,照搬旧模式以供应庞大开支。这些人在旧政权时“包税人”的角色随之加强,昔日“包税”工作中的浮收舞弊、苛征厚敛、请托贿求种种歪风邪气在新政权基层赋税事务中延续乃至恶化,甚至激发民变,造成社会动荡。

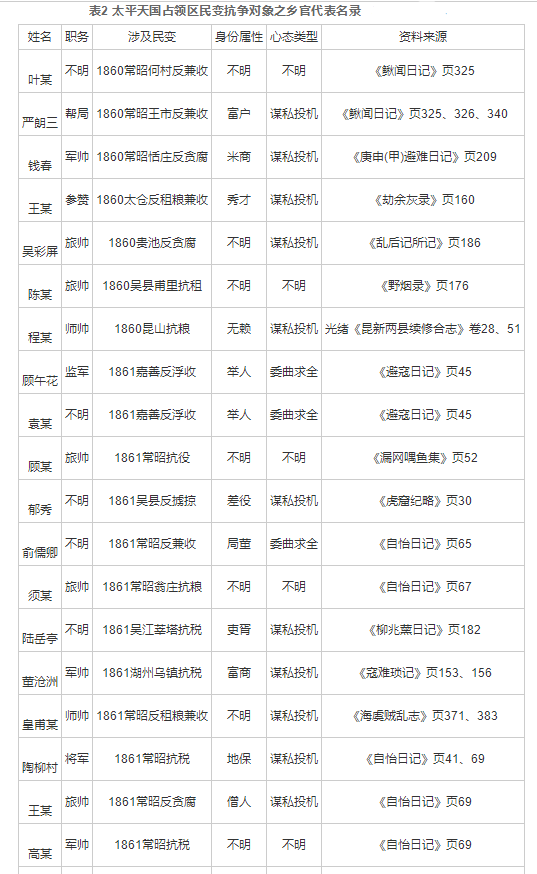

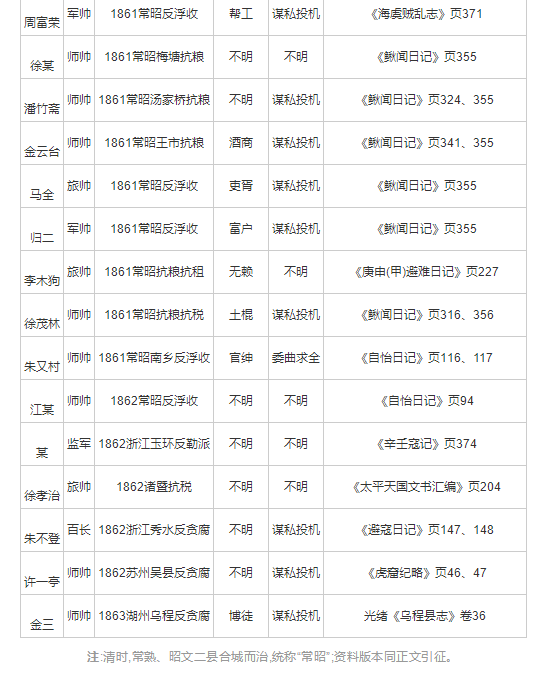

在目前所见的民变中,有34起民变的抗争对象具体明确到乡官个人,且他们中的大多数在史料中留有姓名和较详的事迹。在20位身份较明确的乡官代表中,有12人出身士子绅衿、地主富户、吏胥差役、地保里正之类拥有地方行政经验的社会旧势力。

乡官群体的身份形态可能会对民变形成产生影响。首先,加入太平天国基层政权的地方精英、旧政府公务人员和游民无赖者作为传统社会“包税人”的角色在新政权中得到沿袭,传统社会经济秩序难以克服的痼弊和基层施政者的不良行政作风可能在新政权占领区复现,从而引发民变。据表2,34位“天国”民变抗争对象之乡官代表,有20人可以较明确其身份属性,结合表1的身份分类,有16位乡官拥有地方包税人的可能性身份,在相对统计范围内占统计对象的半数或半数以上。作为民变抗争对象代表的乡官身份归纳,比较直观地反映了乡官成分与民变形成之间的可能性关联。但这一联系不具必然性,在20名身份较明确的民变对象代表中,有4人出身“杂业”(帮工、僧道)或“商贩”(酒商、米商),没有“包税人”的可能性身份。

其次,基层政府组织构成的复杂性可能导致基层社会内部的矛盾愈演愈烈。海宁、海盐地区乡官的行政实践就是典型,乡官与士绅之间以及乡官之间尔虞我诈的权、利之争几成常态,海宁师帅高来来因财逼死乡绅朱佳老和附生许琴凡;海盐军帅黄八十因嫉恨归应山家世财富,以“莫须有”的罪名杀之。29在绍兴,“乡官既得贼势,乡官者又仇于乡官,由是各报私仇,横行乡曲”。30乡官之间、乡官与民众之间、乡官与太平军之间错综复杂的矛盾关系必然影响地方政权的运作,从而引发诸如行政腐败、残酷、基层组织紊乱之类的问题,这是民变抗争的重要内容。

第三,乡官的身份背景与乡官加入基层政权的心态类型有密切关系。身份背景不同,利益诉求和政治抱负也不尽一致。一般而言,地方精英加入乡官政权的主流心态是委曲求全以保身家,此种心态易致惰政;旧政权势力及游民层加入乡官政权的主流心态是投机谋私,此类心态易致行政腐败。两种乡村政治实践的结果均可能诱发民变。

这里很难从意识形态层面缜密地构建乡官成分与民变之间的直接联系。据统计,常熟、昭文二县师帅及师帅以上高级乡官27名,其中杂业、商贩、游民无赖之类社会下层出身的有15名;中低级乡官大多为“乡间无赖及狡猾之人”31和“编户穷民”。32常熟首任监军汪胜明“卖席出身”,被时人视作“城中最有权者”,“各军解粮须经其手”,于咸丰十一年十月高升;汪可斋本“书伙”出身32,“逃难至吴塔”,为曹和卿推荐至局任事,官至参军、文军政使司。33可见在常昭基层政府中社会下层成员较有优势。按照阶级分析论,社会下层成员应代表下层民众的阶级利益,而史料所载常昭地区在太平天国占领的短短两三年间至少发生了数十起民变。相反,像永昌、盛泽、周庄、乌镇、平望、严墓这些地区,地方社会旧势力无论是数量还是权力均在基层政府中占有绝对优势,却鲜见民变发生。这说明针对基层政府官员的民变形成并非主要出于意识形态和阶级立场分歧的殊死拼杀,更可能是源自不同等级群体间的利益之争。

(二)乡官群体的心态类型

加入基层政权的乡官群体,以积极性划分可分为两类:主动投靠和被迫胁入。

游民无赖、小商贩、杂业人员等社会下层成员,他们既不似农民层那样封闭保守,又富有社会经验,多广识,善投机,社会适应力强,在某种程度上符合与太平天国合作的条件,部分人表现出主动投靠的积极性。但他们加入乡官政权的动机多不纯正,往往为求富贵或进身之阶曲意逢迎,费尽心机牟取职务,“夤缘入卡甘为贼用”。34浒浦水手吴士良“以白金二百两属周富荣谋为师帅”35;常熟拳教师陆炳南“夤缘土奸受伪职之钱伍卿”做师帅32;常熟“无业者欲做伪官,争谋不易到手,盖患其亏空无偿,获财逃去”。36这些人素质不高,更无远大抱负,从政后易成劣政。在酿成民变的34名乡官中,有8人属于无赖游民和杂业人员,他们加入太平天国基层政权的心态均为“谋私投机”型。

从旧社会结构中分化出来的一部分中小地主、士子文人和低级公务人员因在前朝遭受冷遇,与旧政府存在离心倾向。太平军至,他们以较高的政治热情加入太平天国,欲借新平台施展抱负。就像袁甲三在奏报中所说:“现任职官甘为贼用,自属法无可贷,至本地绅民,固多被逼胁从,亦难保必无甘为贼用之人。”37江西官员李恒记道:“绅庶士民……甘心从逆,屈身献媚,或躬为乡导,引贼入境,或代贼守御,抗拒官兵,或搜刮民财,为贼敛费,或逼勒民人为贼助势,或探刺官军消息,来往贼营,或阻挠地方团练,横施凶狠,此等刁顽之徒亦复不少。”38这类人中有为新政权献身者,江西龙泉举人张谦任乡官,被俘,临死犹云“遗臭千秋首不回”。39咸丰八年(天历戊午八年,1858年)十月,翰林郝学英、翰林陈绍平、举人程胜元、军帅程福堂、师帅储雁才等投入湘军李续宾营中,与太平军“暗通消息”,行迹败露全部被杀。40“天试进士”育才官胡万智守兴国,城陷时,“身受数刃,犹呼天父东王洪恩,当以死报”。41温州玉环厅生员王玑“引台匪朱子文等数百人直抵厅城”,为太平天国战死。42他们虽主动加入太平天国,内心却也可能存在借“天国”之政扬自己之志的抱负情节,而且“甘心从逆”的政治热情背后也不排除“讹索其乡人,掳掠郡县村镇,以各肥其私橐”的心态43,如咸丰四年(天历甲寅四年,1854年)考中太平天国举人的鄷谟在西里军帅任上为所欲为,但他最终却为太平天国献身,“营勇以乱箭射毙”。44故不能以政治忠诚作为政治实践评判的唯一标准。

多数主动投向太平天国的地方社会旧势力怀有谋私之心,或为资财,或为权势,“恐受制于人”45,“从中取利藉贼凌人”。46盛泽土豪王永义、沈枝山主动投诚纳贡,“恐贼众诛求科派,后难为继,若不出面,又恐无权失势,不能号令一乡”47;桐乡秀才曹霭山主动入局办事,“盖欲免于局人之收括而将以收括人也”。48有很多穷困失意的士子竭力钻营,力求一职,绍兴立乡官,“庠序之士亦争出恐后,绛帻黄袍,意气傲睨自得,及下令试士,奔赴者数百人,语秽逆不忍闻;而某涕泣行贿于其党以求官,父死祭告以为荣”49;在石门,士子文人“有夤缘贼酋幸而得之,以快其搏噬者”50;还有人为得不到一官半职大为恼火,在黄岩,“河头武童林崇有随至黄岩共议,议定设乡官,崇有不得与,愤甚,禀贼酋侍王,给以恩赏将军,令头裹黄帕,袍褂皆用大红,得意而归”。51

在激发民变的乡官代表中,有12人属于拥有地方行政经验的社会旧势力,其中8人出任乡官怀谋私投机心态。典型者如太仓秀才王某,“自诣贼中参赞,黄巾裹首,跨马而归”,以为荣耀之至,孰料在咸丰十年十一月太仓民变风波中,“至浮桥镇乡民杀之,裂其尸,投其首于海”。52

部分地方精英和旧政府公务人员主动加入太平天国基层政权具有破坏型心态,意在窥伺时机,蓄谋内应。在象山,“凡充乡官者,多端人正士”,“诸君亦思以身保民,再图后效”53;安徽桐城东乡团首周如海为军帅,“假贼权镇乡邻,威土寇,则寇不我疑,乃得阴行其志”,“假伪命建旆周家潭,出公羡三万金,备器械,分壁马鞍山、黄蘖岭,寇愳不敢入”。54持此心态的乡官无心顾及良性政治,多在战局不利时反戈一击,使太平天国基层政权内伏随时倾覆的危机。

被迫胁入的乡官主要是士绅阶层及地主富户等有家财名望者。他们慑于太平军的压力,怕“辞则招害”55,不得已委曲求全,“有出资求免再三,力竭而为之者”56,多是持“欲保全身家受其伪职”46“因留恋家产佯为应承”57,“设策以保乡党”58之类的消极心态,政治立场不坚定,“保家之念益亟,遂与贼通,转而念贼万一败,将不免事后之祸,乃营首鼠之计,往来于官与贼之间”。59被迫胁入者加入政权行政,可能出现贪污中饱或消极怠工的现象。

存在心态类型转化的现象。有人初始表现出的积极性可能随时局变化、时间推移而逐渐消磨,像秀水乡绅董春圃初为乡官时非常积极,“尚未开印,因书红笺帖于十五日请各店家饮开印酒”,后却因不堪索派,“累遭拷掠”,“乃告退”,辞去师帅之职。60也有乡官从消极被动转变为积极主动,“不知不觉遂甘为贼用而不辞”61,“乡官有投附者,有胁从者,有始胁从终附者”。62

谋私投机和委曲求全是太平天国乡官群体的主流心态。乡官的消极心态危害极大,一方面容易形成基层官员的惰政和劣政,诱发民变,加剧民众与太平天国的离心倾向,表2所列34位民变对象之乡官代表,心态类型不明者除外,其他24人的心态均可归入委曲求全和谋私投机两类,这项统计说明乡官心态与民变形成之间存在可能性关联;另一方面削弱了太平天国政权,基层政权不稳固,加速“天国”败亡。嘉兴秀才江梦兰投附太平天国后由乡官属吏升任豫爵,他在同治元年五月对时局的阐述是当时太平天国政权中士绅心态的生动写照:“去年看来,长毛正在上锋,尽可做得;今年看来,长毛日衰,做不得也。”60所以他随时准备携家眷迁避下乡。一位获得高等爵位的地方士子在形势恶化时的表现尚且如此,那些人数众多,一心想谋私投机的基层乡官,恐怕早就打算各顾身家了。

(三)太平军当局的主观作为

基层组织队伍建设的重点是教育和培养,其次是有效健全的监督和奖惩机制。缺乏政治监督的确给基层行政运作造成了困难,“惟是以伙伴每相吞噬,贼首闻之亦不究焉”63,“长毛无甚法令,其为伪官及到某处设馆子者皆可用钱捐而得之,与咸丰末造仕途升转之情仿佛,而更容易翻变者如是”。60教育、监督机制的建设和完善绝非朝夕之功,但保证官员素质首先应严控铨选标准,这是短期内可以做到的。

据目前所见资料,中高级乡官主要由太平天国军政当局直接委任。所统计的231位乡官,具有旅帅及旅帅以上“明确”乡官名目的155人,其中由太平军当局或上级官员直接委任的129人,公举或保举者6人,不明20人。当局或上级委任乡官的情况占绝大多数。在史料中常见“勒令”“札传”“逼迫”“逼勒”“逼受”“派授”“招募”“奉派”“受派”“强派”“令为”“授为”“改派”等字眼,可见太平军当局对乡官拥有绝对的人事任免权。太平军当局直接委任乡官的标准有二:或“须熟习地方者为之”64;或是拥有一定财富,“胁田亩多者充伪官”“择所贡多者给予乡官执照”。61太平天国择有行政经验者,或在地方上略有威望者,或敢于做事者,负责征收赋税,有助于满足太平军当局持续大量的物资需求;而更乐于以富者出任乡官,暗含一旦征收不足可通过对富户、地主的经济剥夺弥补亏空的盘算,时人对此亦有洞察,“某处富户可充乡官,倘遇差徭,有财应抵,亏缺粮饷,可使赔偿,故长毛乐从其请”65;“硬派地着中殷实者承值,凡有役赋不完结者,都责任他身上”。66当时有人就认为乡官选拔“不论贤,不论能,但呼富人强趋承”67,其他诸如品行道德、行政能力等均不列入重点考察内容,唯富有程度及对地方事务的了解程度成为太平军当局量人的首要指标。

“唯财是举”的选拔标准严重降低了太平天国基层官员队伍的整体素质,乡官追敛财富之恶习流毒于官场,甚至激起反贪腐和反浮收勒派的民变。刻意强调乡官的经济背景,也造成地方精英、士绅阶层的恐慌,他们时刻担忧自己经济地位被剥夺,还有可能激发乡官额外苛敛以备不时之需的心态。再者,太平天国基层官场腐败是后期太平天国政治腐败的映像。太平天国奉行功名“宽取”的录取原则,又执行基层官职“宽用”的铨选标准,因“滥”而造成基层官员队伍鱼龙混杂;加之太平天国缺乏有效的监督机制,助长了乡官的腐败行为。太平天国基层官僚体系整体素质不高,特别是因乡官不良行政引发诸多民变,从太平天国主观方面进行责任认定,铨选机制的宽取和滥用是责任的主要方面。

太平天国对农村建设盲目的另一个表现是“竭取强求”。在战时,农村政治的中心围绕战略物资获取本无可厚非,但太平军当局不懂得开源节流的道理,既不投入相当精力致力恢复、保障和促进农业生产以广开财富之源,又不精兵简政、缩减财政以节省开销,一味依靠乡官的中介作用榨取乡村经济资源。太平军当局无节制的需求和有限的农村资源之间的矛盾只能强迫乡官周转缓解,“凡贼有取求,多下乡官局”68,“营中日用一切,均乡官供之,不自取求”。69一旦不能满足,甚或暴力相逼,“伪乡官中有征粮不清,或遇他事而为贼监禁者,其监禁之处曰黑牢”70;“征比司马、百长、粮户甚严,横行鞭挞,日夜不停”71;“责令办粮及军中需用各物,伪文一下,迫不可待,少不如意,则执乡官杀之”。72此类动辄鞭笞、监禁、无端杀害乡官的情形在太平天国败亡前已司空见惯。政治恐怖犹如阴霾笼罩乡官心头,他们不堪重负便会采取相应对策。有的选择逃离太平天国占领区,“里中又挨户逼迫,虽罄其所有,仍不敷其欲,乡官有挈家而逃者”,于是影响到太平天国对乡村资源的占有,“贼愈乱窜,乡官逃避,钱粮愈无济解”。73有的乡官绝望自尽,如常熟黄家桥镇旅帅黄德方“自食生洋烟寻死”71,常熟周行桥旅帅程某,“忠厚懦夫,畏胁自缢”。74大多数乡官则虚与委蛇,以待时变,把太平军征粮收税的压力转嫁到平民百姓身上,致使民怨沸腾。一旦有合适的时机和有力的领导,以农民为主体的民变队伍就会被组织起来,因此乡官成为民变抗争的直接对象。

余 论

尽管太平天国以乡官制度为核心的乡村政治实践最终流于失败,但应该正视太平天国的政治权力曾突破城市,活跃于乡村社会的事实。太平军通过普及乡官制度将乡村社会管理纳入政权系统运行轨道:按太平军制改传统乡村社会乡、都、图三级社会组织单位为军、师、旅、卒、两、伍六级基层行政组织;吸纳中小士绅等进入政治权力系统,授予乡官官职,建立县以下市镇乡村基层政府,使太平天国政治权力的触角伸入乡村社会,试图以此颠覆传统行政体制——“皇权不下县”,削弱和破坏士绅、宗族、乡约对乡村经济、政治、思想方面的控制,实现政治权力对地方社会资源的占有。

国内学者普遍从主客观因素两个方面论断太平天国在乡村的统治薄弱。一方面战争的客观背景使太平军的统治一切服从、服务于军事,统治重心在城市,争夺城市,占有财富,故介入乡村的力量小、付出的精力少;另一方面是因为太平天国的制度具有空想性,脱离现实,不合实际,难以施行,这曾是学界长期讨论的问题。国内学者虽突出了主观因素,但阐述不全面、不完全符合历史实际,因为这不单是“制度”的问题,更多的是“治理”问题,除土地制度外,《天朝田亩制度》所构想的乡村政略大多是变相实施了的。太平天国在基层社会实行的乡官制度、乡兵制度就是对《天朝田亩制度》中相关理论规定的变通,如据理想蓝图进行现实实践,这些制度将在基层社会寸步难行。变通后的乡官制度体现了太平天国基层政权的相对开放性,执行得当则有助于扩大统治基础,保障政权运作和战争进行的物资供应;变通后的乡兵制度主要表现为太平天国在地方上自立自办团练,执行得当亦有利于防奸肃敌、维护治安和稳定秩序。

据本文研究,导致太平天国在乡村统治薄弱的关键因素是缺少有效的治理,治理不当,使太平军对农村社会原本强大的介入力量逐渐被清军、团练、土匪、民变等对立势力瓦解。从史实看,太平军起初介入乡村的力量强大,处理团练,镇压民变,推行政略,征收赋税,移风易俗,做了很多事情。

基于上述认知局限,学界大都忽略了太平天国努力控制乡村、介入乡村并治理乡村的事实,这在评判太平天国战略得失和功过是非时是一项重要标准。太平天国将地方行政的重点置于农村、农民和粮食,放弃流寇主义,这无疑是正确的,也是太平天国终成中国旧式民众运动顶峰的原因之一。

地址:湖北省武汉市武昌区紫阳东路45号

地址:湖北省武汉市武昌区紫阳东路45号 联系电话:027-87839901 027-87324788

联系电话:027-87839901 027-87324788 传真:027-87250783 邮编:430070

传真:027-87250783 邮编:430070