摘要:商周的鄂地、鄂国,当本因其地多鳄鱼而得名。周代的姞姓鄂国,是商代噩国的延续。近年的考古发现证实,西周早中期的鄂国地望在今随州一带,西周晚期后段至春秋早期的鄂国地望在今南阳境内。鄂国领域可称鄂地,但鄂地并不等同鄂国。周代的鄂国唯有一个,周代的鄂地却有多处。史载西周晚期的楚君熊渠“至于鄂”,学者大都以为是熊渠征伐鄂国。分析西周后期江汉地区的形势和楚国发展的趋势,印证周代楚国的相关史料,熊渠所至之鄂只应是史称“东鄂”的今鄂东南鄂州、黄石一带。“东鄂”本是商周南土扬越部族的世居之地,并未成为姞姓鄂人所居之国。楚人至鄂而占据以铜绿山古矿冶遗址为中心的商周铜矿资源最丰富、矿冶水平最先进的基地,才有了富国强兵、开疆拓域的大发展。熊渠封立的鄂王居邑,未必是旧说的今大冶金牛镇鄂王城遗址,有可能是西北距鄂王城遗址数千米、出土西周中晚期青铜礼乐器的今武汉江夏区湖泗镇境内某处两周遗址。今湖北省简称“鄂”,即原始于商周的鄂地、楚国的鄂邑、秦汉的鄂县、隋唐宋的鄂州。

周代的鄂国历史,传世文献阙载。往昔,学者只能根据十分有限的相关金文资料考索,关于鄂国的地望、兴亡以及熊渠“至于鄂”等问题难免多是推测,见仁见智而难有定论。近10年里,在湖北随州与河南南阳都发现了鄂国贵族墓葬,并出土不少有铭青铜器。考古新发现在一定程度上驱散了蒙于鄂国的迷雾,不仅可使学人大致了解鄂国的历史线索,也促使学人重新思考、深入探讨熊渠“至于鄂”问题,从而形成切合史实的认识。

一

鄂国在商代就已存在,且与商王朝关系密切。

甲骨卜辞中多有贞卜商王往噩(鄂)田猎的文字,如:

王其弋于噩,征狩?(《殷契佚存》523)

……二田噩、盂,有大雨。(《殷契粹编》968)

壬午卜,贞王其田噩,亡。乙酉卜贞,王其田向,亡。戌子卜贞,王其田盂,亡。(《殷契粹编》975)

壬午卜,贞王田噩,往来无灾。(《殷虚书契前编》2/27/8)

于噩亡。(《甲骨文合集释文》28905)

于噩。吉。(《甲骨文合集释文》28914)

卜辞反映,噩与盂是商王田猎的相邻两地。李学勤指出:“盂在沁阳,噩在其邻侧。”“盂疑即邘也”,也即先秦文献中记载的“邘”,当是。《史记·周本纪》记载周文王“伐邘”,裴骃《集解》引徐广曰:“邘城在野王县西北。”张守节《正义》引《括地志》:“故邘城在在怀州河内县西北二十七里,古邘国城也。”汉野王县、隋唐河内县,即今河南沁阳市。有学者进一步指出,噩“其地望大致不出今沁阳县城或略偏南一带”。商代之噩,滨沁水,临黄河,与河洛之会相望,扼豫晋交通要道,南瞰夏朝旧都,东瞻殷商王城,地理环境优越,战略地位重要。何光岳推断,“夏周时代,鳄广泛分布于黄河中下游及长江流域。当时这些地方属于亚热带气候,雨量充沛,草泽繁茂,最适于鳄的繁殖……一个以捕鳄为生,且以鳄为图腾的部族,便以噩为部族名称,在商代时形成了鄂国”。张正明指出:“‘鄂’,西周金文作‘噩’,像鳄鱼之形。由此可知,鄂国乃以其地多扬子鳄而其人奉扬子鳄为图腾而得名。”商周噩地、噩人、鄂国之得名,当与其地水泽广布、鳄(鱷)鱼繁多有关。大概在商代后期,今沁阳一带的噩地拱卫王都的作用日益突出,商王乃封噩地方国君主为侯。噩即成为商朝属国,且被划入王畿之内。

作为国名的“噩”字,见于甲骨文、金文,先秦文献则作“鄂”。想必是战国用毛笔书写“噩”字简化为“咢”,又因其用作国名而增从“邑”。《说文》:“邑,国也。”

商末,鄂侯为朝廷“三公”之一,地位显赫。《史记·殷本纪》云,纣“以西伯昌、九侯、鄂侯为三公。九侯有好女,入之纣。九侯女不熹淫,纣怒,杀之,而醢九侯。鄂侯争之彊,辨之疾,并脯鄂侯。西伯昌闻之,窃叹。崇侯虎知之,以告纣,纣囚西伯羑里”。鄂侯故事,又见《战国策·赵三》记述。鄂侯与周文王姬昌为同僚,忠谏被杀而致文王喟叹。周武王灭商兴周,念及先父旧谊、彰扬新朝恩德,必然会延续鄂侯世系。诚如李学勤所言,“商末的鄂侯世系于周朝建立后得以继续,是非常可能的”。不过,鄂侯毕竟曾是殷商王朝的亲贵重臣,武王断然不会让鄂侯子孙在中原要地、拟建东都洛邑附近的噩国故土延续世系,而是将鄂侯子孙远迁南方立国,将亲生儿子封在噩国故土建立姬姓邘国,所谓“邘、晋、应、韩,武之穆也”。(《左传·僖公二十四年》)

承商入周的鄂国,不见史籍记载。但关于“噩”、“噩侯”的周代有铭青铜器却有多件面世,如“噩侯鼎”、“噩侯簋”、“噩侯罍”、“噩侯盘”、“噩侯提梁卣”、“噩叔簋”、“噩侯弟历季尊”等。另外,古今著录有少许语及“噩”的周代铜器铭文。这些铜器及金文资料不仅证实了鄂国在周代的存在,而且也对周代鄂国史事有所记述。只是在2007年随州羊子山鄂国贵族墓葬和2012年南阳夏响铺鄂国贵族墓地发掘之前,学界对周代鄂国地望难以确定,曾有其在今南阳的“西鄂说”和在今鄂州、黄石一带的“东鄂说”之辩。

二

2007年11月,因盗墓贼侵扰,随州市博物馆在安居羊子山抢救发掘了编号为M4的一座古墓,出土方鼎、圆鼎、簋、甗、罍、盉、盘、尊、斝、觯、爵、方彝、提梁卣等27件青铜器,多件器物铭有 “噩侯”等文字。根据铜器铭文、器物特征和墓葬形制看来,可知其为西周早期的鄂国贵族墓葬,或即一代鄂侯墓。1975年也曾在羊子山出土西周早期铭有 “噩侯”等文字的青铜尊和青铜鼎、簋、爵,但由于发现可由铭文证实其国属的器物太少,又因随州发现了大量曾国墓葬而已被认定为是周代曾国的中心区域,学界几乎无人形成西周鄂国地望在今随州的思考。羊子山M4被发掘之后,促使学人重新认识西周今随州及江汉地区地缘政治的形势。一些学者确认,羊子山M4所在为鄂国公室墓地,证实西周早期的鄂国中心应在汉东今随州境内涢水支流溠水流域,鄂与曾在西周早中期是并立同存于今随州一带的邻国。

鄂为姞姓之国。传世的“噩侯簋”,是鄂侯为嫁给周天子做王妃的女儿所制媵器,铭文载明鄂女姓姞。姞、姬同为古史传说中的黄帝后裔支族,所谓“凡黄帝之子,二十五宗,其得姓者十四人为十二姓,姬、酉、祁、已、滕、箴、任、荀、僖、姞、儇、依是也”。(《国语·晋语四》)出于同源共祖的亲情,更是现实政治的需要,姬姓周王室重视与姞姓的鄂公室联姻,周人以为“姬、姞耦,其子孙必蕃”。(《左传·宣公三年》记郑大夫石癸语)“噩侯簋”的年代,学者多断为夷王之世,当是。其铭文所记,与“噩侯鼎”铭文反映的夷王之世周、鄂亲密关系相合。鄂侯是周王室姻亲,其在西周早中期的地位想必非同一般。

羊子山鄂国公室墓地与随州叶家山西周早期曾国贵族墓地相距不远,一西一东的直线距离仅有22.7千米。曾国本应是殷墟甲骨卜辞有载的南土方国,且在商代即处汉东今随州一带,周初归顺周室,被周室以其宗姬封于曾,虽继其国号却改其国姓而变为姬曾。鄂国在周初南迁汉东,且紧依曾国而立。周室让其与曾国比邻并峙,莫非既是对鄂国的照顾和防范,更是倚重鄂国监督和掣肘由商代延续下来的曾国?羊子山M4与叶家山曾国墓地的出土文物,尤其是已知的鄂国、曾国青铜器,反映出两国经济相当富庶、文化相当发达。在西周前期,两国恐怕是江汉地区最为富强且实力可匹的诸侯大国。据文献和金文资料可知,西周王朝封立在今随州一带的诸侯国,不仅有鄂、曾,还有姬姓的唐和姓氏未详的厉。今随州一带的腹心即随枣走廊,周室封立“汉阳诸姬”的曾、唐和同源共祖的姻亲之国鄂等,主要目的无疑是让其协力镇安南方蛮夷、确保江南铜锡经随枣走廊北运周都的“铜路”畅通。让人费解的是,汉东大国鄂、曾及唐、厉等国并立共存于今随州一带,其经济从何来源?其国力靠何支撑?或许,周室对密集封立在今随州一带的“汉阳诸姬”和姻亲之国给予了特殊政策,如特许其截留若干北运的铜料就地铸造青铜器进贡并可将之与他国交换商品。叶家山曾国墓地的一座曾侯墓(M28)中,就有与青铜礼器一起随葬的两块铜锭,有的曾墓中还随葬孔雀石,表明铜料和铜器对于曾国具有特殊意义。迄今发现的西周早期鄂、曾两国青铜器种类丰富、造型别致、制作精良,体现出当时中国青铜铸造工艺的水平,想必是当时周室喜爱、列国企羡的珍品。

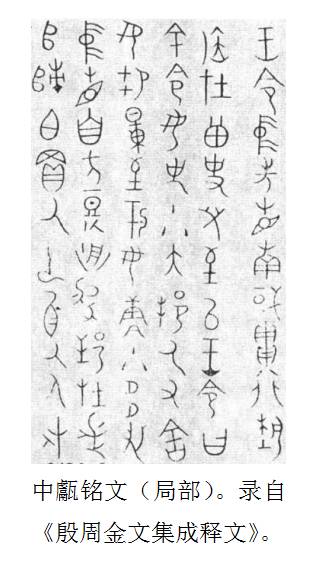

北宋出土于今湖北孝感境内的“安州六器”之一的“中甗”和藏于日本出光美术馆的“静方鼎”分别铭记,西周早期末年,周昭王令大臣巡省南土,在鄂国和曾国驻师:

两器铭记的史事,证实曾、鄂在西周早期是南土比邻而同为周室倚重的两大诸侯国。李学勤于2008年发表《论周初的鄂国》一文,说明“静方鼎”铭文的“‘在曾、鄂师’不是曾国、鄂国的军队,而是驻留在两国的王师”,并据当时所知相关材料断定“鄂国就是在汉水当地,这符合扼据江汉汇合处的湖北鄂城”。2010年,李学勤又发表《由新见青铜器看西周早期的鄂、曾、楚》一文,乃据羊子山M4出土青铜器修正前说,强调“以前我总以为‘在曾鄂师’是在曾、鄂两国的王师,但这样读中甗的‘在鄂师次’显得不通。其实‘在曾鄂师’是在曾地的鄂国之师,曾是鄂国地名”,并因随州一带尚未发现早于西周晚期的青铜器而推断“这里的曾国(即随国)是在鄂国已被攻灭之后建立的”。细读“中甗”铭文,其中既有周王令大臣中“在(曾)”的记述,又有中“在噩(鄂)师次”的记述,显然所记曾、鄂为两国,“静方鼎”所记“在、噩(师)”仍宜理解为王师在曾国、鄂国驻留。羊子山M4发现之前,当今学者大都未曾料到鄂国在汉东随州一带;叶家山曾国墓地发现之前,当今学者也大都未曾料到鄂国与曾国在西周前期比邻并峙于汉东随州一带。

上海博物馆收藏的“噩侯鼎”(又称“鄂侯驭方鼎”)铭记:

由此乃知,周王南征,返归途中驻跸鄂国,鄂侯御方伺奉周王宴射,殷勤周到,得到周王的重赏。“噩侯鼎”铸造的年代,学者据其形制、纹饰及铭文风格或断为西周中期的穆王时,或断为西周晚期的夷王、厉王时。当今学者多认定其当是夷王时器,可从。

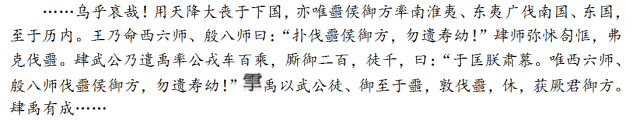

在陕西先后发现两件”禹鼎”,一件著录于古籍,一件现藏国家博物馆。两件”禹鼎”都有长篇铭文,且文字全同。铭曰:

这篇铭文,是器主“禹”铭颂自己奉命征伐鄂国、俘获鄂侯御方的功业,较为详细地记述了周王遣师扑伐鄂国、历经挫折、终于大获全胜的过程。“禹鼎”铸造的年代,一般认为是西周晚期的夷王或厉王之世。由“禹鼎”的形制、纹饰特征并结合西周晚期历史状况分析,郭沫若、徐中舒、李学勤等断其为厉王之世当更确切。鄂侯御方率领淮夷和东夷在周朝南土和东土大肆侵伐,严重威胁王朝的统治,是可忍孰不可忍!震怒至极的厉王,派遣精锐的西六师、殷八师南征鄂国,必欲扑灭并将鄂人斩尽杀绝。“扑伐噩侯御方,勿遗寿幼!”厉王的暴怒和残虐,由此语毕现。西六师,当是驻守西土、也就是周朝王畿内的六支军队,徐中舒指出为“王之禁军”。殷八师当是镇守原商朝王畿内的八支军队,本为防范殷遗民而建置。可想而知,这西六师、殷八师为西周王朝最为重要的军队。厉王遣其南征鄂国,一则表明当时的鄂国力量强大,非动用精锐王师方可扑灭;二则表明当时西周王朝已经衰微,诸侯竟敢公然率领蛮夷叛乱,王朝为了平叛不得不动用禁卫王都和镇守腹心的鋭师。尽管如此,西六师、殷八师南征依旧畏葸,“弗克伐噩”。武公于是派遣禹率领属下军队增援。禹率援军大举进攻,终于击溃鄂国,擒获鄂侯御方。学界曾以为,鄂侯御方反叛的“结果被王师攻灭,事见禹鼎,从那以后就不再有鄂国”。

出乎人们意料的是,2012年,在南阳市东北新店乡夏响铺村北,因南水北调中线干渠施工而发现了西周晚期晚段至春秋早期的鄂国贵族墓地。当年的一期发掘,清理墓葬20座,出土大量的青铜礼器、兵器、车马器以及陶器、玉器、漆木器等。一些青铜器上,铭有“噩”、“噩侯”、“噩侯夫人”等文字。这些墓葬,被认定为至少有四代鄂侯及其配偶的墓葬。夏响铺鄂国贵族墓地的发现证实,鄂国并未在西周晚期被扑亡灭号,鄂人也并未被周厉王斩尽杀绝,鄂侯御方的子孙被周室西北迁至今南阳安置以延其宗统,“西鄂说”的确有本。学人据此新发现而得以重新认识周代鄂国及江汉地区历史,也由此引发思考:周室缘何会对反叛的鄂人息怒释恨、大发慈悲?既然迁置鄂人却不远逐以示惩罚,为何将其近迁中原南缘的南阳盆地?史籍记载厉王暴虐而招致国人叛袭,出逃晋地,“召公、周公二相行政,号曰‘共和’”,(《史记·周本纪》)莫非因此政治变故,鄂人得到迁置延嗣的生机?迁置南阳盆地的鄂国,与文献记载的谢、申、吕诸国为邻,且处于宣、幽之世“方强”的申、吕鼻息之下,与谢、申、吕是何关系?或许,其不仅处于申、吕诸国的监控之下,且也随申、吕而在春秋早期被楚国灭亡。

三

《史记·楚世家》云:

当周夷王之时,王室微,诸侯或不朝,相伐。熊渠甚得江汉间民和,乃兴兵伐庸、杨粤,至于鄂。熊渠曰:“我蛮夷也,不与中国之号谥。”乃立其长子康为句亶王,中子红为鄂王,少子执疵为越章王,皆在江上楚蛮之地。及周厉王之时,暴虐,熊渠畏其伐楚,亦去其王。

据此记载和一些学者研究,楚国江汉基业的创建,始于西周晚期“抚有蛮夷”、和睦邻族而甚得江汉之间蛮夷诸部族拥戴的楚君熊渠。

在西周晚期王室衰微、诸侯相伐之际,熊渠不失时机地兴师出征、开疆拓宇,先降服楚国西北强邻庸国,继而挥戈沿沮、漳河南下,击破位于沮漳河下游的权国,直抵古时长江中游枢要的今荆州一带。“杨粤”,史籍又作“扬越”,字异音同。学者有论,扬越之名当与古杨水有关。《水经注·沔水》记述,古杨水是江北自今荆州东流入汉的一条汉水支流。扬越先民或许本为生活在附近的古族三苗遗裔,在夏代被视为南方蛮夷泛称的“越族”一支而被称为楚蛮扬越。入商后,大概因盘龙城封国强盛,主要生活于长江中游今荆州以东江北的扬越部族大都移居江南发展。至周代,扬越发展更快也分布更广。考古发现今当阳市河溶镇境内的磨盘山楚文化遗址和赵家湖楚墓群,已知最早的文化遗存是西周晚期的,表明楚人自西周晚期就已拓土到今当阳并且经营其地了。熊渠占领今荆州一带后,随即挥师东进,顺江而下,征伐滨江而居的扬越,势如摧枯拉朽,直至今鄂东南扬越部族世居的鄂地,封立其“中子红为鄂王”。有如张正明《秦与楚》所言:“熊渠……伐扬越,是扫清东进的道路;至于伐鄂,则无疑是看中了那里的铜矿。”今鄂东南发现有多处古矿冶遗址,是商周最为重要的铜矿开采和冶炼基地。著名的大冶铜绿山古矿冶遗址,显示了商周最高的矿冶水平和成就。熊渠“至于鄂” ,就是为了占有当地丰富的铜矿资源、掌握先进的矿冶技术。因为铜是当时最为重要的战略资源,有了铜方可富国强兵。

长期以来,学界几乎一致认定熊渠所伐之鄂,就是承商而来的西周鄂国,就是周厉王扑伐的鄂国。有学者阐述:“周夷王死,周厉王立,鄂侯驭方一度颇蒙恩宠,与王宴饮,受王重赐,事见《鄂侯驭方鼎》铭文。但是,不久,驭方与淮夷结盟……周厉王派西六师和殷八师伐鄂……攻灭了鄂国,事见《禹鼎》铭文。熊渠伐鄂,应在驭方成为周人阶下囚之后,等于趁火打劫。甚至可能是以‘勤王’之名,说是帮周师去打鄂师,待到周师俘获了鄂君,楚师才乘人之危袭取了鄂都。”这样的看法和推论,自有其逻辑上的合理性,却不够圆通。《史记》明载熊渠伐鄂并占有鄂地、立“中子红为鄂王”是“当周夷王之时”,厉王是夷王之子,熊渠伐鄂又怎会在鄂侯御方被厉王遣将俘获之后呢?这不免使人犯疑。

随州羊子山鄂国公室墓地和南阳夏响铺鄂国贵族墓地的发现,使得学界原来形成的“夷王时的鄂肯定是江夏的鄂,今湖北鄂城……厉王时鄂侯只能在鄂城”这一主流观点失去了立论根基。于是,一些论者鉴于新近考古发现,认定“《史记·楚世家》记载楚兴兵‘至于鄂’,应是兵至鄂境,这恰与《禹鼎》所记伐鄂之事、之时相同。楚师与周王师相互呼应,合力攻伐鄂国,楚师可能占领了鄂侯的一些地盘……(熊渠)所封鄂王中子红之地,并非大冶鄂王城,可能在今汉江中下游左岸的随枣走廊西侧”,强调“楚熊渠所伐的鄂国即随州之鄂,所封之鄂国开始亦可能在随州附近”。然而,着眼楚国历史文化的发展的过程来考察,依据楚国历史文化发展的逻辑去寻绎,熊渠若在夷王之世征伐位于今随州的鄂国,而且割据鄂国疆土将其子封为鄂王,不仅匪夷所思,而且显然不合时势事理。不妨试想:

其一,熊渠征伐位于今随州的鄂国目的何在?《楚世家》记述和楚国历史文化发展印证,熊渠出征有着明确的战略目的,即创建江汉基业并获取战略资源。而江汉基业的草创和矿冶基地的占据,乃为楚国的强盛奠定了基础。如果说熊渠征伐的是位于今随州的鄂国,究竟是为了略地还是掠财?说略地,至春秋早期前段楚人也未能在汉东立足;说掠财,至春秋中期的考古发现也未能见其迹象。

其二,熊渠时代,楚国有无远征位于今随州的鄂国的军事力量?从考古发现来看,西周前期鄂国的文明程度和富强程度都远高于同时的楚国,很难想象楚国在西周中晚期具备攻伐鄂国的军力,况且夷王时代周室与鄂侯关系亲密,与鄂国唇齿相依的近邻还有周室倚重的“汉阳诸姬”——曾、唐。当时江汉间的小国如厉、绞、州、蓼、贰、轸、郧等,大都是鄂、曾、唐的与国。“禹鼎”铭记周王伐鄂,派遣王朝最为精锐的西六师、殷八师,又增援劲旅才终于击破鄂国、擒获鄂侯。以熊渠之智、楚国之力,楚人会有可能劳师远征、以弱击强么?

其三,熊渠远征,怎样兵至鄂国境域?熊渠征伐鄂国的进军路线,若认为其时楚都丹阳在丹淅之会,就应该经襄阳而下随枣走廊,可这一路有绞、谷、邓、唐、厉等国当道;若认为其时楚都丹阳在今南漳一带(西周楚都丹阳应是“辟在荆山”的此地),就应该顺夷水(今蛮河)而渡汉水,穿宜城平原而越大洪山,可这一路不仅山高水深,还有春秋早期尚能联军大败楚师而致楚帅自缢的卢、罗两国当道。总之,熊渠大军假道之不易、东征鄂国之艰难不言而喻。

其四,“禹鼎”铸造的年代,当今学者多断为厉王之世。夷王在位时间不长,《古本竹书纪年》仅记至“夷王七年”事,《史记·周本纪》不书夷王在位史事。倘若“禹鼎”铸于夷王之世,那么夷王在位的数年间,既如“噩侯鼎”所铭亲自南征,又如“禹鼎”所铭派遣举国精锐王师“扑伐噩侯御方”,在当时历史条件下能否从容为之?况且,夷王娶有鄂侯女儿为妃,且在南征归途驻跸鄂国、与鄂侯御方宴射至欢、酬酢尤亲并予以厚赏,难以想象鄂侯御方会突然不念姻亲、不感恩德、不顾厉害而反叛夷王。厉王在位30多年,暴虐侈傲,百姓怨谤,诸侯离心。其倒行逆施,导致鄂侯御方率领南淮夷和东夷叛乱,无疑符合当时的事势情理。

其五,即使若论者所言,熊渠在夷王之世配合周王师攻伐位于今随州的鄂国,而且割据鄂国疆土将其子封为鄂王,且不说文献和金文记载西周早期昭王两度南征荆楚而最终“丧六师于汉”、“卒于江上”,且不说文献记载西周中期穆王也曾南征“伐荆”、“伐楚”,且不说西周早中期两代周王南征荆楚而致周、楚成为世敌,且不说在西周早中期已是周室世敌的楚人怎会在西周晚期主动呼应夷王伐鄂之师合攻鄂国,熊渠既然在伐鄂得胜后将其子封在“随枣走廊西侧的鄂国领地”为鄂王,理应得到夷王同意或默许,否则熊渠岂不畏惧周室的西六师和殷八师?岂不忌惮曾、唐等“汉阳诸姬”及汉东其他诸侯国?但夷王会同意或默许熊渠僭王逾礼的妄为么?汉东诸侯能够容忍身边的楚之鄂王么?夷王若同意或默许,熊渠又怎会畏惧厉王伐楚而去其子的王号呢?

其六,依据《楚世家》行文,熊渠是征伐扬越而“至于鄂”的。今随州一带,文献和考古都寻觅不到西周有扬越居处其地的蛛丝马迹。考古发现显示和民族史研究证明,楚蛮扬越在商周时期分布于长江中游今荆州以东的“江上”迤南广大地域。况且,《楚世家》明记熊渠所立“中子红为鄂王”,也同其所立的“长子康为句亶王”、“少子执疵为越章王”一样,“皆在江上楚蛮之地”。

其七, 论者揣测;“我们认为楚君熊渠在西周夷、厉之世,兴兵所伐之扬粤( 越) 地望,大概是扬越人西境,即今汉川南河乌龟山遗址至武昌放鹰台遗址一带的扬越人散聚地。”其言碍难信从,一者说熊渠在厉王之世兴兵伐扬越,于史无据;二者倘若熊渠果真征伐了今武汉一带的扬越,得胜之后竟对东南近在咫尺的商周矿冶基地弃之不取,反而挥师北上,跋涉云梦,假道轸、郧、贰而远奔今随州攻伐鄂国,更是不可思议。

因势求史,揆情度理,据实立论,力量尚弱的熊渠断然不会盲无目的地西征东伐、以弱攻强,而只会是避实就虚、略地掠财。《楚世家》明载熊渠“至于鄂”后,立其三子为王“皆在江上楚蛮之地”,这熊渠所至之鄂就只应是在铜矿资源富集地带的长江南岸今鄂东南鄂州、黄石一带。熊渠伐庸以解除西北强邻庸国对楚都的威胁后,即率师沿沮、漳河顺流南下占据东西南北水陆交通枢要的今荆州一带,继而挥戈沿江东进征伐扬越以至其时西周王权莫奈的鄂地,其战略战果可谓最合楚国历史文化发展的史势实情。

四

如此说来,熊渠所至的鄂,是西周的鄂地而非鄂国。《楚世家》记述熊渠“至于鄂”,而不称熊渠“伐鄂”,其用语似乎就在于说明熊渠是到达鄂地而非攻伐鄂国。张正明等曾论证,两周之际今鄂州、黄石一带的“东鄂”为扬越居处地域,“从《史记》行文分析,熊渠伐扬越至于鄂,鄂(东鄂)也在扬越范围内”。 “《史记·楚世家》所说的杨越,大约分布于西起江陵东至鄂城、九江一带的‘江上’之地。”西周扬越世居的“东鄂”,当然并非承商入周的姞姓鄂国。“东鄂”之地,古今都是长江中游南岸的泽薮湖区,商周时期当是鳄鱼生息繁盛之域。

鄂地、鄂人的得名,当与鳄鱼有关。商周时期鳄鱼生息繁盛之地不止一处,因鳄鱼而得名的鄂地也应不止一处。诚然若是,见于史籍的鄂地还有黄河中游的周代晋国之鄂。《左传·隐公六年》:“翼九宗、五正、顷父之子嘉父逆晋侯于随,纳诸鄂,晋人谓之鄂侯。”杜预注:“鄂,晋别邑。”晋国鄂邑,在黄河东岸今晋南乡宁县南。今乡宁境内,古有鄂山、鄂水。雍正《山西通志》卷五十七:“乡宁为古鄂地,境内有鄂山、鄂水。”《大清一统志》卷九十九“鄂水”:“在乡宁县东三十里,源出高田山南至鄂谷旁,东北穷涧水源所也,西南流注于河。《县志》:‘源出鄂山之阴,西南流迳县城东,与罗峪水合,又西北至县西八十里入黄河。”典籍记载,古鄂水是黄河中游的一条支流,古鄂水流域在商周时期想必也是鳄鱼生息繁盛之地。

熊渠所至之鄂,在西周则为扬越部族聚居的地名,而非姞姓鄂人迁建的国名。不过,说熊渠至于“东鄂”,在今鄂东南迄今尚未发现确证为西周楚人的遗迹遗物。《太平寰宇记》、《舆地纪胜》、《明一统志》、《湖广通志》、《武昌县志》等古籍记载熊渠封立中子红为鄂王所居的鄂王城遗址,地属今大冶金牛镇,迄今考古调查发掘显示其为东周城址。得不到考古学的印证,“东鄂说”也难免遭人怀疑甚至否定。细思深究,至西周晚期,主要是扬越部族聚居之域的“东鄂”,大概只有群居的聚落,而无筑墙的城邑。熊渠至鄂后立其子为鄂王,对鄂地实施有效管理,当也没有兴建王都。

索诸史籍,楚人至春秋晚期才在国都垒筑城郭。《左传·襄公十四年》:“楚子嚢还自伐吴,卒。将死,遗言谓子庚:‘必城郢’。”杜预注:“楚徙都郢,未有城郭。公子爕、公子仪因筑城为乱,事未得讫。子嚢欲讫而未暇,故遗言见意。”《左传·昭公二十三年》:“楚囊瓦为令尹,城郢。沈尹戌曰:‘子常必亡郢,茍不能卫,城无益也……无亦监乎若敖、蚡冒至于武、文,土不过同,慎其四竟,犹不城郢。今土数圻,而郢是城,不亦难乎!’”春秋晚期以前,楚人连国都也不垒筑城墙,按理也不会有西周晚期熊渠中子所居的鄂王城。倘若熊渠封立的鄂王居邑仅有棘围中的茅屋,在数千年的风雨雷火之中早已荡然无迹了。

今鄂东南的鄂州、大冶、阳新等地,发现含商代或西周文化遗存的遗址甚多。据2002年版《中国文物地图集·湖北分册》记录,鄂州有古遗址52处,含商代或西周文化遗存的遗址为18处;大冶有古遗址141处,含商代或西周文化遗存的遗址达94处;阳新有古遗址63处,含商代或西周文化遗存的遗址达55处。迄今,这一带发现的商周文化遗址的数量已大大超出此数。大冶五里界和阳新大路铺,是其中已发掘的重要遗址。

西北距铜绿山遗址直线距离约10千米的五里界遗址,是一处以面积达124740平方米的古城址为中心的遗址群。古城始筑于两周之际,废弃于春秋中期晚段。城址周围有多处西周至春秋的聚落或冶炼遗址。古城当为其时一地的矿冶生产、铜料集散、经济生活的中心,因防洪、排涝和水运需要而建,因矿冶生产重心转移而弃。发掘报告将以五里界古城及周围遗址出土两周遗物与其他区域出土同时代遗物作比较分析后指出:“鄂东南地区在西周时期一直为越文化因素占主体地位,楚文化因素处于弱势……到了春秋中期晚段以后,越文化因素开始变弱,楚文化则占据了主导地位。”以古城为中心的五里界遗址群,或许就是楚人至鄂后为发展矿冶生产和铜料外运而形成的,但矿冶生产者却主要是土著扬越人。其遗物体现的主体文化因素,也属当地传统的越文化。

北距五里界遗址直线距离约10千米的大路铺遗址,含新石器时代和商周文化遗存。发掘报告将商周文化遗存分为四期,推断其年代为商代晚期至春秋初年,认定其是连续发展的“大路铺文化”,“其分布以湖北大冶、阳新和江西瑞昌为中心,是商周时代有着浓郁地域特征的一支考古学文化”。实际上,发掘报告推断为西周中期至春秋初年的三四期文化遗存,同五里界遗址的两周文化遗存风貌基本一致,当主要是土著扬越人的文化遗存。

其实,西周的楚人尚未创造出风格独特、自成体系的文化,西周晚期至鄂的楚人也不可能即对当地传统文化产生明显影响。恐怕恰好相反,西周晚期至鄂的楚人“居越而越”、入乡随俗而更多地受到土著越文化的影响。楚文化在鄂地占据主导地位,势必需要随独自体系和鲜明特色形成的同时对鄂地土著文化长期浸染。考古显示楚文化自春秋中期在今鄂东南占据主导地位,正与楚文化在春秋中期进入发展的成熟期并形成独自体系、鲜明特色相应。考古学者分析大路铺遗址出土陶器后指出:“西周中晚期至东周,楚国势力日益强大,逐渐控制了鄂东南地区,因而出现了楚式仿铜陶扁、鼎和豆等。”

2014—2015年,有关单位发掘了位于铜绿山Ⅶ号矿体北侧的四方塘遗址暨墓地,清理了西周晚期墓葬3座、春秋墓葬118座。发掘者认定,墓地是当时当地矿冶生产者和管理者的公共墓地,“墓葬呈现的文化面貌以春秋楚文化为主,共存本地的吴越文化。因此,四方塘墓地的国属应当为楚国,其年代迄于春秋早期,以春秋中期为主,延至春秋晚期”。发掘者据此进一步认为:“楚国占领鄂东南及铜绿山可能肇始于楚文王时期,楚成王获得周天子正式授权平定了‘夷越’之乱,巩固对铜绿山的管理,为楚国跻身春秋‘五霸’奠定了物质基础。”实际上,四方塘墓地既已确认为楚国墓地,墓地中发现西周晚期墓葬,也就证明楚人自熊渠之世、也即西周晚期控制了以铜绿山为代表的今鄂东南商周矿冶基地,组织了持久矿冶生产。尽管墓地所见西周晚期至春秋早期墓葬中的土著越文化因素浓厚,但其墓主也当是在楚人管制下的楚籍扬越人。楚文化的鲜明风貌形成于春秋中期,西周晚期至鄂而留下的原籍楚人想必甚少,对鄂地土著扬越人的管制也当主要是“以夷治夷”,墓地未见西周晚期至春秋早期楚风浓郁的典型楚墓则在情理之中。可以认为,墓地所见西周晚期至春秋早期的墓葬大都是楚籍扬越人的墓葬,其墓葬基本因袭了土著越文化传统。一般而言,四方塘墓地若在西周晚期不是楚人治下的墓地,也就不会在春秋时期成为楚国墓地,春秋楚人恐怕会另择墓地了。况且,发掘者指出,墓地所见规模较大的5座一棺一椁墓中,以M1最大且随葬玉器最多(玦2件,璜1件),“M1年代为春秋早期晚段。从M1葬俗和不随葬扬越人传统的陶刻槽足鬲等现象分析,墓主人生前有较髙地位,反映其生前可能是被楚文化同化的扬越人”。既如此说,春秋早期晚段铜绿山一带地位较高的扬越人就已被楚文化同化,那么发掘者又称“楚国占领今大冶、阳新一带铜矿山可能在春秋早期晚段的楚文王执政之年”,岂不自相矛盾?楚文化同化扬越人岂能一蹴而就却无须长期潜移默化?

张正明等曾于1980年代初阐述;“军事上的占领与文化上的替代是不能等量齐观的,前者可以计日程功,后者却是一个长久而缓慢的过程,这正是铜绿山遗址迄今未见典型楚文物,以及与之相邻地区未有春秋楚墓出现的根本原因。”鉴于当时所有的考古资料,其以为“熊渠虽到过鄂地,但并未从此长期占领鄂地。因为当时的楚还是小国寡民,而鄂却是一度与周王朝分庭抗礼的赫赫之邦,楚很难在鄂立足久远,当然更不用说征服族大势众的扬越了”,乃推断楚国占领铜绿山一带为春秋早中期之交,“在楚成王时,铜绿山已成为楚国囊中之物了”。迄今,考古已经发现,铜绿山一带及与之相邻地区皆有典型的春秋楚墓,一度与周厉王分庭抗礼的鄂国位于今随州一带,熊渠之世的楚也不是想像中贫弱的小国寡民,铜绿山四方塘墓地佐证熊渠“至于鄂”后楚人即长期占据今鄂东南的古“东鄂”之地。

五

“伐庸、扬越,至于鄂”,可谓“熊渠一生所曾做出的最重大的决策,以及所曾建树的最辉煌的功业”,对楚国历史文化的发展影响深巨。楚国由此不仅获得了当时中国经济文化发展最为重要的战略资源——铜矿,而且占据了江汉地区的汉西和“江上”之地,草创了江汉基业,从僻居今鄂西北一隅的蕞尔小邦一跃成为天下瞩目的南土大国,揭开了赫赫楚国历史文化大发展的序幕。

周厉王继位后,讨伐南土鄂国格杀勿论。熊渠忌其暴虐,明智地自行削去封立在“江上楚蛮之地”的三子王号。不过,王号虽去,三子封地仍在,楚国拓展的疆域未失。迄今所知熊渠的遗物,有一件铜戈和4件铜钟,名为楚公戈和楚公钟。4件铜钟堪与同时代的中原乐钟媲美,体现了当时青铜冶铸的高度水平。不过,它们都是编钟里的甬钟,并不同套。学者研究后认为,熊渠的编钟每套应有8件。由此揣测,熊渠时代的楚国青铜器已经甚多,青铜冶铸业已经甚为发达。已知的楚国青铜器,还没有早于熊渠时代的。楚国的青铜冶铸业的发展,当勃兴于熊渠时代。楚国青铜冶铸业之所以能在熊渠时代勃兴,想必就是得益于熊渠占据“东鄂”而拥有了当时中国规模最大、采炼铜矿水平最高的矿冶基地。

1993年,在山西天马-曲村遗址北赵晋侯墓地64号墓出土楚公逆编钟一套8件。其钟体上铸刻铭文68字,记载楚公逆为祭祀高祖父熊渠,向“四方首(楚国四邻的方国或部落首领)”征求祭祀用物,“纳享赤金九万钧”,于是楚公逆铸造了音声和美的编钟一百套,以祈高祖保佑大邦楚国。楚公逆即熊渠的四世孙熊咢,是周宣王时代的楚国君主。熊咢祭祀高祖,“四方首”贡献的红铜竟然多达约合今600多吨,足见在江汉间深孚众望的熊渠威名犹存,也足显楚国在江汉间的势力骤然强大。熊咢用600多吨铜料铸造编钟百套,这可是中国先秦史上有文字记录的最大用铜数量和铸造规模!虽有夸大其词之嫌,但一次用铜铸钟之多恐怕在当时也无有出其右者。诚如李学勤《试论楚公逆编钟》所言:“这大量铜的来源,是可以推测的,这就是刚好在古武昌即今鄂城以南不远的大冶铜绿山。” 试想,楚国若未占据“东鄂”并草创江汉基业,熊咢何以能够“纳享赤金九万钧”?不妨说,正是占据“东鄂”并草创江汉基业,楚人才有了大量的铜料并掌握了先进的冶铸技术,熊咢也才可能铸钟百套。

2012年,在宜昌万福垴遗址出土西周中晚期青铜甬钟11件、圆鼎1件及一批陶器。其中1件甬钟钲部的铭文为:“楚季宝钟厥孙乃献于公公其万年受厥福”。有学者认为,“楚季”就是熊渠少子、被立为越章王的执疵。若楚季即熊渠少子执疵的推断无误,那么越章王的封地也当在万福垴遗址附近的今当阳、枝江一带。这批铜器的出土,不仅显示了熊渠至鄂后楚国青铜文化的发展和成就,也可印证熊渠封立三子为王“皆在江上楚蛮之地”。

春秋战国时期,“东鄂”一直是楚国王子的封地,是楚国大力经营的重镇。刘向《说苑》记述了春秋晚期的鄂君子皙事迹,考古发现有战国中期的鄂君启节和包山楚简所记“噩君”文字。鄂君子皙“泛舟于新波”而遇“榜枻越人拥楫而歌”,鄂君启节铭记的鄂君商贸车船队行商路线,证实鄂君封地即今鄂州、黄石一带的“东鄂”,也就是熊渠所至之鄂。

尤须关注的是,与今大冶金牛镇为邻的今武汉市江夏区湖泗镇境内,梁子湖南岸相连的张林、祝祠两村地域发现团墩、铜墩、陈月基、金盆顶等多处周代遗址。其中,以面积约1.7万平方米的团墩遗址最大,以面积约1万平方米的陈月基遗址为次。1982年和1995年,在陈月基遗址先后出土青铜甬钟2件和3件,分别为砖瓦厂取土推出和农民在土坑中挖出。考古报告将5件甬钟分为A、B两型,A型2件,推断其“应为西周中期之物,或者稍晚”:B型3件,推断其“应为西周晚期,或者为春秋早期”;并进一步阐述:“甬钟为祭祀或宴飨的乐器,即为王权的象征。以钟鼎为代表的宗庙常器,也就是青铜礼器。湖泗陈月基遗址上或附近出土五件青铜甬钟,说明这处遗址上当时居住的是商周王朝的重要部落。”诚然,以甬钟组合的编钟是周代王朝和方国的礼乐重器,体现统治地位和政治权力。陈月基遗址出土西周中晚期至春秋早期的5件甬钟,表明的并非当地曾有“商周王朝的重要部落”,表明的应是在今湖泗镇一带有西周中晚期至春秋时期的地方政权存在。陈月基遗址东南距鄂王城遗址仅数千米,出土铜钟的年代上限恰与熊渠“至于鄂”的年代大致相当,周围又有多处两周遗址。可以推想,熊渠封立中子红为鄂王的居邑或许就是今湖泗镇境内的某处周代遗址,西周中晚期至春秋时期楚国在“东鄂”的政治中心在今湖泗镇境内,战国时期楚国在“东鄂”的政治中心或因水患而迁至地势稍高的鄂王城遗址。推想是否切合史实,迫切期待考古印证。

也有一些学者提出,鄂君封地应在“西鄂”或其他地方。且不说东周楚国的鄂君封地只会沿袭西周楚国的鄂王封地,典籍明载今南阳乃至信阳一带为春秋楚国申县境域,是楚国北进汝、洛的中原基地,楚王断然不会在申县境域封立鄂君而自乱其政、自损其力。

秦汉沿楚国鄂君封地而置鄂县(秦属南郡,汉属江夏郡,治所或即鄂王城遗址),西汉沿西周晚期至春秋早期的鄂国公室居地而置西鄂县(属南阳郡,治所在今南阳市北石桥镇)。不过,“东鄂”称“鄂”的史长声隆,“鄂”在汉代乃为“东鄂”之鄂县的专称。《说文》:“鄂,江夏县。”段玉裁注:“今湖北武昌府武昌县西南二里故鄂城是也。江夏有鄂县,故南阳之县曰‘西鄂’。”《汉书·地理志》“南阳郡·西鄂”颜师古注引“应劭曰:‘江夏有鄂,故加西云。’”

因有商周的鄂地、西周楚国的鄂王封地、东周楚国的鄂君封地,才有秦汉的鄂县、隋唐宋的鄂州(治今武汉市武昌区)、元代的鄂州路和别称鄂州行省的湖广行省(治今武汉市武昌区),也才有了清代以来湖北省名“鄂”的简称。

(作者简介:蔡靖泉,华中师范大学楚学研究所原所长、教授。)

地址:湖北省武汉市武昌区紫阳东路45号

地址:湖北省武汉市武昌区紫阳东路45号 联系电话:027-87839901 027-87324788

联系电话:027-87839901 027-87324788 传真:027-87250783 邮编:430070

传真:027-87250783 邮编:430070